おはようございます。

梅つま子です。

今年もたくさん図書館で本を借りました。

最近読んだ本のご紹介です。

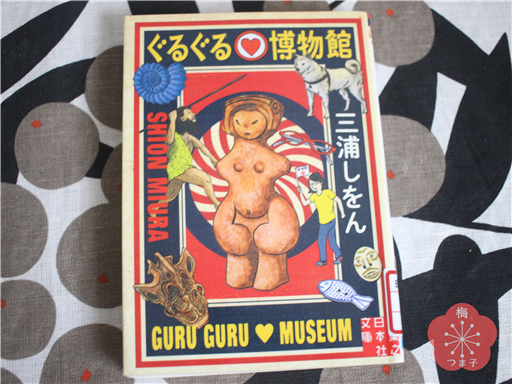

まずはこちら。

三浦しをんさんによる博物館レポ。

マニアックな収集で、こういうものだけで博物館が作れてしまうのか!というものも。

(めがねとかボタンとか。)

|

三浦 しをん 実業之日本社 2020年10月08日頃 売り上げランキング :

|

本文ではいつもの、三浦しをんさんの熱っぽい文章が十分楽しめたし、解説の梯久美子さんがまた、よかった。

かっこよく言ってしまえば、質問することは、知に対する愛であり、人間に対する 愛だ。

その愛が本書には横溢している。

(『ぐるぐる博物館』297ページ)

そう!三浦しをんさんは愛の人だよねとひざを打つ。

福井にあるめがねミュージアムには、めがねを愛用する一人としてぜひ行ってみたいものです。

続いては、益田ミリさん。

|

益田ミリ 毎日新聞出版 2018年01月24日頃 売り上げランキング :

|

かわいい装丁。六花亭のラッピングみたい!

今回のエッセイの内容は、益田ミリさん自身の父親の死をめぐる日常。

私の父は突然の他界だったので、少しずつ時間をかけて別れを感じていく、

こういう経験はなかったので、

「もし父がこうやって…だったら」という想像をこの本でたくさんした。

こういう癒しもあるんだと思う。

文章は相変わらず心に響きます。

空手にたとえると、益田ミリさんの文章は、

静かな組手なのかなと思ったら、ものすごい正確な中段突きや、

今このタイミングでクルと思わなかった裏回し蹴りが心にズバンと飛んできて、

うわあ、すごい…と気持ちよく打ちのめされることができる。

話術が世界をまわしている。

この世を動かしているのは、巧みに話せる人なのだ。

いつだってそうなのだ。映画ひとつにしても、理路整然と語れる人の感想が、その

場の正解になっていく。

そういう人は、たいてい引用がうまい。誰かの意見を器用に入れ込み、多勢で攻め

てくる。

(『永遠のおでかけ』14ページ)

どんな人ともいつかはわかりあえるというのは幻想である。

好きな人がいるのなら、 嫌いな人だっていよう。

誰かを嫌いになるのは、自分の中で大切にしているものが拒絶しているからなのだと考えれば、なるほど、そりゃしょうがないなと肩の力も抜ける。

好きでも嫌いでもない「普通の人」を持てるようになったのもこの頃だっただろうか。

白黒つけず、川の流れのようなつきあいがあってもよい。

そう思えるのに38年くらいはかかるのである。

(『永遠のおでかけ』30ページ)

一級建築士の資格を持っている父は、団地の建て替えのとき、夜な夜な資料を制作し、さまざ まな交渉に走り回っていた。

そのおかげで、ずいぶん早く話がすすんだのだが、時が経てばそんな功績はすっかり色褪せていく。

そういうものだ。

わたしだってそうだ。

どこかの誰かが力を尽くしてやったことの上で、当たり前に生きているのである。

(『永遠のおでかけ』54ページ)

そんな狭い範囲ではあったけれど、父なりに芸術を愛し、また尊敬していたのだと

思う。

そもそも、知識がないのはわたしとて同じである。

わたしが美術の学校に進む

と言ったとき、父は誰よりも喜んだ。

(『永遠のおでかけ』60ページ)

私は、益田ミリさんをものすごく巧みな書き手だと思う(そう思う人がたくさんいるから、たくさんエッセイが出てるんだろう)。

現代に生きる人が多く感じているだろう心の痛みを、うまくあらわしてくれます。

「読むものリスト」のなかにエッセイがあるとホッとします☆

今日もいい一日になりますように!